VM振弦傳感器信息化技(jì )術

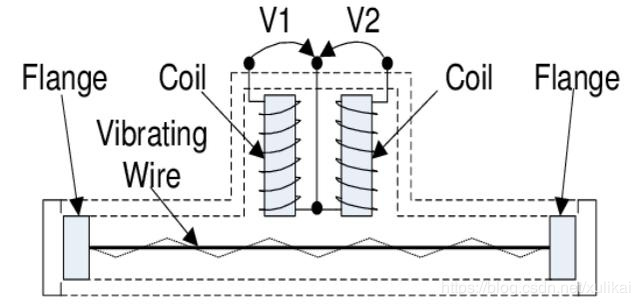

振弦傳感器曆史堪稱古老,曆經一百年仍經久不衰,目前仍是各種傳感器的主流支撐技(jì )術。以下從一篇生動的文(wén)章開始介紹振弦傳感器的前世今生,這篇文(wén)章是是振弦傳感器發明人阿明•沃斯(Armin Wirth)後代約翰内斯(Johannes Wirth)發表于互聯網的。 我的祖父,阿明•沃斯,靠發明稱重器而起家,這些機器、設備可(kě)以稱重任何東西,從裝(zhuāng)滿鋼水的勺子到飛機再到糖粉。但他(tā)對稱重技(jì )術持久的貢獻是發明了振動線(xiàn)傳感器(現在來看,已經遠(yuǎn)不隻是穩重領域了)。 這個想法很(hěn)簡單:一根被拉緊的鋼線(xiàn)固定在兩個點之間,通過交流電(diàn)使其振動(在這張照片中(zhōng),電(diàn)線(xiàn)周圍的磁鐵被移除,所以你可(kě)以看到電(diàn)線(xiàn))。任何調過吉他(tā)音的人都知道,一根被拉緊的琴絲的共振頻率取決于它被拉得有(yǒu)多(duō)緊。換句話說,測量頻率就是間接的測量弦被拉緊的程度,這根鋼弦就是一個傳感器。 …… 我的叔叔約翰内斯•沃斯(Johannes Wirth)從我祖父手中(zhōng)接過了這個生意,最近我去蘇黎世拜訪他(tā)時,他(tā)給了我這個傳感器(我帶着全家,包括三個小(xiǎo)孩,去倫敦和瑞士度假兩周,但那是另一回事了)。

1919年,謝(xiè)弗和麥哈克公(gōng)司聯合研制了世界上首款振弦式傳感器。雖然這款傳感器能(néng)夠用(yòng)來測量應變。但是由于其自身的缺點,如測量範圍窄、靈敏度低等,而未能(néng)大規模應用(yòng)于工(gōng)程實踐中(zhōng)。而後由于技(jì )術的發展,不僅提高了其範圍與靈敏度,測量與傳輸距離也大幅提高。使得振弦式傳感器不僅用(yòng)于應變的測量,還可(kě)以用(yòng)來測量液位、位移、扭矩等。雖然此時振弦式傳感器的各項性能(néng)已經滿足工(gōng)程測量的需求,但卻未能(néng)廣泛應用(yòng)。主要原因就是采集振弦傳感器信号的設備還未面世。

20世紀30年代,前蘇聯成功研究開發出了采集振弦式傳感器信号的監測設備。振弦式傳感器在工(gōng)程測量中(zhōng)大規模應用(yòng)也正是源于監測設備的成功開發。振弦式傳感器由于可(kě)以長(cháng)期測量液位、壓力、滲流和位移等物(wù)理(lǐ)量,而成為(wèi)大壩等水利設施上一種非常重要的傳感器。20世紀70年代後,随着電(diàn)子技(jì )術、測試技(jì )術、計算機技(jì )術和半導體(tǐ)集成電(diàn)路技(jì )術的飛速發展,振弦式傳感器的研究也獲得了長(cháng)足的進步。現代生産(chǎn)的振弦式傳感器由于體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、結構緊湊、分(fēn)辨率高、精(jīng)度高、便于數據傳輸、處理(lǐ)和存儲而成為(wèi)工(gōng)程監測中(zhōng)一種較為(wèi)先進的傳感器。

振弦傳感器用(yòng)量可(kě)以用(yòng)巨大、海量來形容,長(cháng)期以來,這一技(jì )術被基康、ACE等公(gōng)司掌握,造成傳感器的測量設備成本過高,并且目前沒有(yǒu)對應的其它技(jì )術來替代。另一方面,近年來信息化的發展需求,但如此巨大用(yòng)量的振弦傳感器卻受到少數國(guó)外公(gōng)司的壟斷和成本問題而無法在我國(guó)迅速實現信息化,本文(wén)要介紹的完全國(guó)産(chǎn)化的振弦傳感器解調核心部件,即是為(wèi)解決這一問題而由國(guó)内一家科(kē)技(jì )公(gōng)司研發并批量生産(chǎn)的激勵測讀模塊,解決了振弦傳感器由模拟信号直接轉變為(wèi)數字信号的問題。

VM系列振弦傳感器讀數模塊可(kě)完成單通道或最多(duō)8通道振弦傳感器的線(xiàn)圈激勵、頻率讀數、溫度測量等工(gōng)作(zuò),UART(TTL/RS232/RS485)和IIC數字接口、模拟量電(diàn)壓電(diàn)流輸出接口,可(kě)完成振弦傳感器頻率和溫度信号轉換為(wèi)标準數字信号或者模塊信号(0~5V或4~20mA)工(gōng)作(zuò)。

經過十多(duō)年的大力推進,我國(guó)的網絡基礎設施已基本完全覆蓋,自動化安(ān)全監測是伴随我國(guó)信息化建設同步發展起來的一個領域,目前已基本實現了從無到有(yǒu)、從試點到推廣的變革,但在大量的工(gōng)程應用(yòng)中(zhōng),新(xīn)的問題也逐漸顯現,人們不再滿足于功能(néng)上的實現,而是對監測系統的易用(yòng)性、可(kě)靠性、低功耗等提出了更多(duō)要求,我們預計,未來兩到三年,安(ān)全監測産(chǎn)品将發生從複雜到簡單、從引進到專業、從分(fēn)體(tǐ)集成到一體(tǐ)的本質(zhì)性變化,安(ān)全監測實施的主體(tǐ)也将由原來的專業化系統集成商(shāng)轉換為(wèi)終端用(yòng)戶,應用(yòng)體(tǐ)量更大,安(ān)全監測将正式步入産(chǎn)業化規模化發展道路。通過不斷研發生産(chǎn)的一系列服務(wù)于安(ān)全監測的自動化設備、技(jì )術解決方案,正是為(wèi)了滿足這種發展趨勢和市場需要。